績效考核是指考評主體對照工作目標或績效目標,采用科學的考評方法,評定員工的工作任務完成情況,員工的工作職責履行程度和員工的發展情況,并且將評定結果反饋給員工的過程。鋁型材生產企業擠壓車間的績效考核方法有很多種,如計件、計時、人員能力與素質考評定等,不管采用什么方法,但萬變不離其宗,下面主要對擠壓車間考核的核心內容進行一些探討。

1 產量、成品率考核

成品率、產量是通用考核項目,指標容易制定但是否科學、合理難以定論,下面主要各介紹一種產量、成品率指標的計算方法及對應的激勵措施。

1.1擠壓產量時間推算法

擠壓產量時間推算法是指通過額定的擠壓時間、空載時間、換模時間及相關輔助時間,推算出額定產量。以2000t擠壓機型為例,雙模座(換模時間約10秒鐘,記入首支鋁棒輔助時間)、?178鋁棒(66.94kg/m)、常用鋁棒長度720mm,每支棒壓余18mm,擠壓周期74秒(擠壓時間60秒,空載時間14秒),平均每天上模具30套,每套模具第一支棒出材的輔助時間約10分鐘(含換模、工夾具安裝、料頭牽引、取板檢測等),按86.9%的最終成品率計算:

日產量=(24小時×3600秒-30套模×10分鐘×60秒)÷74秒×0.72m×66.94kg/m×86.9%=38700kg

所計算的產量沒有考慮停機時間、試模時間(無產量)、擠壓速度變化等因素,在實際生產中要做好各個時段的生產記錄,以準確核算有效生產時間。

1.2通過產品額定長度推算擠壓成品率

通過產品額定長度推算擠壓成品率主要是指把鋁棒利用長度和模具出材長度控制在額定范圍內,推算出應得的成品率。如:鋁棒使用長度為720mm,壓余長度為18mm,那么鋁棒利用率應為97.5%(1-18 mm÷720 mm×100%,模腔內的存鋁約占0.2%,忽略不計);假設產品擠壓比(鋁棒截面積÷型材截面積)為40(通常為20~60),那么其出材長度應為31.59m【(720mm-18mm)×45,也可以直接用鋁棒單重和型材單重計算】;頭尾廢料額定長度為1.5m(通常前段0.7m、尾段0.8m),那么型材成品率應為95.3%(1-1.5m÷31.59m×100%),兩項綜合成品率為92.9%(97.5%×95.3%);但在實際生產過程中,受模具上機合格率、設備隱患、人為等因素的影響,每套模具的頭1支棒(模具未穩定,特別是多孔模)和最后1支棒(產品不合格卸模)一般均為廢料,按前述的每天生產924支鋁棒【(24小時×3600秒-30套模×10分鐘×60秒)÷74秒)】、上機30套模具計算,每天還要產生60支鋁棒的廢料(2支棒/套模×30套模),成品率為93.5%(1-60÷924×100%),加上前兩項成品率,綜合成品率為86.9%(92.9%×93.5%)。

另外,受一些隱形缺陷的影響,如:氧化料的焊合線、黑、白線紋,高光噴涂料起骨、拉溝等,最終成品率還會有所下降。成品率的控制除了產品質量的控制,關鍵在壓余量、型材出材長度核算以及頭尾廢料長度的準確度的控制。

1.3產量、成品率的激勵措施。

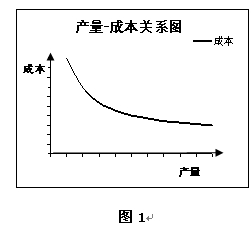

每個企業都有自己的產量(銷售量)盈虧平衡點,高于則盈利,低于則虧損;同樣,擠壓車間也有產量盈虧平衡點,在一定的投入范圍內,單位產量越高,成本就越低(如圖1),對實行計件工資的車間,可以以盈虧平衡點為基點,結合各機臺的實際情況,推行高產量、高單價,低產量、低單價的激勵措施。例如:2000t擠壓機產量盈虧平衡點是22噸/天,假設當產量達到25噸/天時,利潤率為2%。按每噸售價21000元、擠壓人工成本為120元/噸計算,當產量上浮10%,計件單價可上浮10%即12元/噸。因為在同一時間內生產量提高10%的同時,供貨量也隨之增加了10%,按每噸利潤2%計算,利潤增加了42元(21000×2%×10%),抵消多支付擠壓12元/噸的人工費,企業還可多盈利30元/噸。當然,在實際生產中,利潤與產量的關系不能這么簡單計算,但是趨勢不會改變。

成品率直接反映投入與產出的比率,是企業收益能力的一種體現,成品率越高,收益能力越強。例如:成品率每提高1%,表示在相同投入的情況下,產量增加了1%。以擠壓直接加工成本1200元/噸為例,成品率每提高1%,可直接節約成本12元/噸(1200×1%)。

|

擠壓產量、成品率控制關鍵要素 |

||||

|

關鍵要素 項目 |

要素一 |

要素二 |

要素三 |

要素四 |

|

用棒長度 |

產品質量要求 |

冷床利用率 |

型材前段和后段的變形長度 |

拉直損失長度 |

|

壓余長度 |

產品質量要求 |

設備允許程度 |

型材前段和后段的變形程度 |

|

|

頭尾料長度 |

產品質量要求 |

鋁棒使用長度 |

型材前段和后段不合格長度 |

拉直損失、利用長度 |

|

擠壓速度 |

設備速度 |

模具承載速度 |

擠壓工藝 |

操作工水平 |

|

空載時間 |

設備能力 |

操作熟練程度 |

||

|

換模速度 |

設備狀態 |

操作熟練程度 |

||

|

模具上機合格率 |

模具質量 |

修模質量 |

擠壓工藝 |

鋁棒質量 |

通過以上核算方法,企業可以設定合理的指標,并按指標的達成率制定對應的獎罰標準。在相關考核制度制定后,還要做好指標賴以實現的過程控制工作。擠壓產量、成品率的主要控制項目有用棒長度、壓余長度、頭尾料長度、擠壓速度、空載時間、換模速度、模具上機合格率等,然后再對這些項目進行細化(下表)、量化,出料長度、擠壓比、型材外接圓直徑、拉直損失長度、頭尾廢料長度、擠壓速度等項目可編制一個標準對照表,供機臺操作人員查詢和相關人員監控、考核使用。例如:擠壓速度定為≤74秒/棒,在生產中一般不會太在意1秒鐘,但是對于擠壓速度來說,每增、減1秒,產量即減、增1.35%(1÷74×100%),如果不進行量化,就很難監控到位,影響設備效率的發揮。

2 相關費用考核

在擠壓直接加工成本中,位列前四名的費用的分別是模具費(約占27%)、電費(約占15%)、燃氣費(約占13%)、維修費(約占9%),這些項目應列入重點考核內容。

2.1模具考核

模具費用高低與模具設計、制造、維修水平、擠壓工藝、鋁棒合金成份、使用者操作水平等密切相關,主要體現在模具擠壓速度、產量和上機合格率三個項目,可以把它們量化為模具擠速達標率、模具額定產能、一次性上機合格率進行考核。

2.1.1擠速達標率考核

模具擠速達標率是指模具實際擠壓速度達到所設計速度的比率,計算公式為:

擠速達標率 = 實際擠壓速度/設計擠壓速度×100%

擠壓速度是擠壓生產生產效率的第一要素,也是模具制造、維修和使用的一個重要參數,在模具設計過程中,可以根據不同級別、形狀、難度系數、壁厚、設備能力等,設定相匹配的擠壓工藝參數、擠壓速度,指引模具維修和擠壓生產。模具制造、維修、擠壓操作人員在生產中按章操作,通過相關記錄、統計分析檢驗其達標率。

2.1.2模具額定產能考核

模具產能是指模具自投入生產到報廢累計產出的合格品重量,也稱作模具壽命。考核的目的是減少模具使用數量。模具產量統計比較簡單,只要擠壓生產時準確記錄,模具報廢時進行累計即可,關鍵是如何根據不同的機型、規格、難度系數、產品要求等計算出不同的額定產能,以下介紹三種計算方法。

2.1.2.1成本導向法

通過模具制造成本核算出盈虧平衡產量和預期利潤產量,計算公式:

模具定額產量=模具保本產量+計劃利潤產量

2.1.2.2等級定量法

在成本導向法的基礎上,把模具按難度系數分為多個等級,對不同等級按一定的系數制定不同的定額產量。

2.1.2.3統計分析法

對已報廢模具產量數據進行分析統計,取平均數或在平均數上浮動。

2.1.3 模具一次性上機合格率考核

模具一次性上機合格率是指在規定時段內,模具一次上機合格套數與上機總套數的比率。考核的目的是減少模具上機次數,計算公式為:

一次性上機合格率 = 一次上機合格套數/上機總套數×100%

在計算上機合格率前,首先要定義一次上機擠壓出多少支鋁棒的合格產品方為上機合格(不同的難度系數、不同質量要求、不同的機型標準應不相同),然后再統計合格套數和總上機套數。

在模具考核中要區分模具設計者、制造者、維修者、使用者的責任,分別或綜合考核,增加一些定性的考核內容,保證其客觀性、科學性。

2.2耗電量考核

一般情況下,擠壓機空載時的功率約為正常擠壓時功率的40%,假設擠壓時間設備總功率為500kw.h,每支棒的擠壓時間為60秒,空載時間為14秒,那么生產每支棒的耗電量為10.5kw.h[500×(60÷3600)+500×40%×(14÷3600)],每天生產924支棒,需耗電9702度(10.5×924),單耗251度/噸(9702÷38.7)。

耗電量與設備性能、功率大小等關系密切,要準確測出擠壓時間、空載時間、停機待料時間的設備功率有一定難度,在保證良好的設備性能前提下,關鍵還是要從生產節拍上控制用電量,因為用電量是相對固定的,生產節拍越短,耗電量就越少,就象前面所說的一樣,每支棒的擠壓時間每減少1秒,耗電量就有可能下降1.35%。

2.3燃氣耗用量考核

現在鋁棒爐普遍使用天燃氣或石油氣加熱,可以通過熱量計算來確定燃氣耗用量。以6063合金為例(比熱為900 J/kg.℃),假設室溫為25℃,擠壓棒溫為440℃,那么每噸鋁棒升溫所需熱量為3735000000焦耳[(900×1000×(440-25)),即89229150卡(1千焦耳=238.9卡);一般使用的天燃氣發熱值為8400千卡/m?,每噸鋁棒升溫到440℃所需天燃氣為10.62m?(89229.15千卡÷8400千卡/ m?);現市場上鋁棒加熱爐燃氣利用率約為35%,按86.9%的擠壓成品率計算,擠壓每噸產品實際所需燃氣約為34.9 m?(10.62÷35%÷86.9%)。

燃氣的耗用量的決定性因素是設備性能和保溫時間控制,燃氣的燃燒率、利用率,爐具的隔熱、保溫性能要按爐具的設計指標做好控制,另外就是保溫時間不要過長(消耗燃氣),加熱速度要與擠壓速度正好匹配,最好是棒爐與擠壓機聯動控制,避免鋁棒出現待溫或超時保溫現象。

2.4設備維修考核

設備維修考核可以通過制定維修定額來進行考核,設備維修定額內容主要包括:

2.4.1維修周期定額

維修周期是指相鄰兩次檢修之間的時間間隔。間隔時間主要取決于使用期間零部件的磨損和腐蝕程度,維修周期一般分為大修(1~3年)、中修(6~12個月)、小修(1~3個月)三種,擠壓車間可以根據不同的設備、部位制定不同的維修周期定額,然后根據實際周期和檢修質量進行考核。

2.4.2維修工時定額

維修工時是指維修項目所需的工時數量。工時定額的確定方法主要有經驗估算法、統計分析法、類推比較法、技術測定法及三點估算法,下面介紹比較容易操作的三點估算法:

三點估算法是引用數學概率統計的方法,把非肯定的條件肯定化,即取三種有代表性的工時定額,運用下式進行計算:

![]()

式中:

te—確定的估計工時

a—可能完成的最快估計工時

m—最有可能完成的估計工時

b—可能完成的最慢估計工時

2.4.3設備停歇時間定額

設備停歇時間是指設備在交出檢修前所進行的設備清洗、置換、分析及交工后試車、查漏、置換、吹凈所需要的時間。在突發性停機維修中,設備停機之后、設備維修人員到場之前,盛錠筒維修后升溫時間均為設備停歇時間。定額制定以后,每次停產檢修,就可按定額進行考核。

2.4.4檢修停機時間定額

檢修停機時間定額,是指設備停機檢修開始,到試車合格為止的全部時間。可根據檢修工時定額,按不同類型的設備的檢修類別(大、中、小修),參照下列公式計算:

![]()

式中:

T停—設備檢修的停車時間定額(h)

Q—設備檢修工時定額(h)

N—每班參加檢修的人數

D—每班工作小時數

S—每晝夜參加檢修的班數

K—完成定額系數

TL—其他輔助時間(h)

2.4.5維修材料定額

維修材料定額是指設備一次大修所需的材料消耗定額。維修材料包括鋼材、小五金材料、潤滑油(脂)等,不包括備件和低值易耗品。在制定維修材料定額時,應根據不同的設備結構和施工條件進行制定。

2.4.6檢修費用定額

檢修費用分為大修費用和中、小修費用兩種,大修費用的來源是以設備原值為基礎,根據一定的比例,按月提取,留作企業用于支付設備大修費用;設備的中、小修費用(即維修費用)由企業制定每月指標,按月計入成本。檢修費用定額可分為年度大修費用定額、月度維修費用定額、單臺設備大修費用定額三種,這是考核設備管理、設備維修工作經濟效益的主要依據。

在相關定額制定后,即可對設備操作、維修人員進行考核,既可以單項考核,也可以多項綜合考核,在設備綜合考核中,還可采用設備綜合效率進行考核:

設備綜合效率=設備的輸出÷設備的輸入=時間開動率×性能開動率×合格品率

式中:

(1)時間開動率=實際作業時間÷日歷時間×100%

※ 實際作業時間=日歷時間-停機時間

(2)性能開動率=速度開動率×有效作業率

※ 速度開動率是設備固有速度能力與實際開動能力的比率,如:擠壓速度

速度開動率=理論加工節拍÷實際加工節拍×100%

※ 節拍是指生產前后兩件相同產品的間隔時間,如:擠壓單支鋁棒所用的平均時間。

※ 有效作業率是指按設備實際作業時間與規定作業時間(計劃生產時間)的比率

有效作業率=設備實際作業時間÷(日歷時間-計劃停機時間)×100%=設備實際作業時間÷規定作業時間×100%

(3)合格率=檢驗產品合格量÷(檢驗總量+中間廢品量)×100%

※ 在合格率中,主要是要考核因設備原因造成的中間廢品量,如:皮帶印、機械擦、劃傷、壓凹、計劃外頭尾料等,非設備原因應剔除考核。

3 擠壓承包制

擠壓承包也分為內部承包和外協承包。內部承包與目標考核相似,按前述的相關指標、定額,以企業為發包方、擠壓車間為承包方簽訂內部承包協議,然后企業做好過程監控,確保獎懲兌現。內部承包的好處是把把個人利益與企業利益緊密結合,會主動促進企業目標的完成;弊端是促使個人短期利益的過分追求,或因“小利”而無視“大局”,注重結果不重視過程,甚至會因利益吞沒企業文化。

外協承包主要是在生產超負荷時,將一些通用、量大的產品外發,或是把技術性強、本企業技術不能達到或難以達到產品或維修項目外發。只要能找到承包方,并在加工費能達成共識,然后按經濟合同法簽訂承包協議即可。外協承包的好處是省事,弊端是難以進行過程控制,生產主動性不強,分歧不便處理。

結束語

通過闡述鋁型材擠壓車間產量、成品率、模具費用、耗電量、燃氣耗用量的計算方法和設備維修管理方法,提出了對應指標的考核辦法,并對擠壓速度達標率、模具產能、模具上機合格率、擠壓設備綜合效率的計算方法和考核要求以及擠壓承包制進行了簡述。

總之,適用什么樣的考核方法,要結合企業的實際情況,對癥下藥。考核的目標是一致的,都是為了提高效益,但在執行過程中有的強調過程,有的強調結果。如果只強調過程,最后的結果可能會偏離目標;如果只強調結果考核,在事態發生后才進行評定,可能是亡羊補牢或為時已晚。在推行績效考核時,應該強調事前計劃、事中管理和事后考核,形成的三位一體的管理系統,在執行過程中糾正偏差,用目標引導結果。