1 鋁陽極氧化膜性能的國際標準現況

近二十年來,隨著鋁合金表面處理技術的擴展與進步,質量控制標準的內容和檢測方法也隨之拓展和提升。國際標準化組織根據工藝、環境和性能發展的新形勢,全面考察、集中研究并及時修改與更了舊版國際標準。我國鋁表面處理膜層的質量標準和檢測方法,在強大的鋁表面處理工業基礎的背景下,不斷接軌國際標準和先進工業國家標準,目前已經達到國際先進水平[1]。本報告從研究最近5年多國際標準化組織ISO會議的文件出發,結合參加ISO會議的實際感受,在介紹國際標準修訂和內容變化的基礎上,對于一些新的關注點和新觀念做出技術說明,并且盡可能結合我國工業實踐和我國標準內容,謹供國內同行參考。

有關鋁陽極氧化膜性能檢測的國際標準目前有22項,近年來ISO已經著手全面修訂1980年代前后的舊版鋁表面處理膜層質量國際標準,其中20項已經在2010-2012年間修訂完成并正式頒布,2項尚在修訂或討論之中。這兩項標準是ISO 7583-1986“鋁及鋁合金陽極氧化—詞匯”,和ISO 8125TR-1984“鋁及鋁合金陽極氧化—著色陽極氧化膜的顏色與色差的測定”,其中ISO 7583-1986新版將以“術語和定義”重新命名代替“詞匯”。而ISO 8125 TR-1984目前未見修訂稿,也沒有修訂的工作計劃,主要問題估計還與陽極氧化膜顏色的儀器定量測定的不確定性有關。

目前正在考慮修訂或增訂的標準,除了ISO 7583-1986“術語和定義”以外,另外還有2項新標準正在研究和制定之中。這兩項標準是ISO/DIS 28340“鋁的復合膜—在陽極氧化鋁上電泳涂漆的復合膜總規范”(此標準名稱以正式頒布為準),以及ISO/PWI TS 16688“測定鋁涂層性能試驗方法的選擇指南”。前者已經由中日兩國申請,并經過長達數年的ISO會議的研究、討論已經獲得通過,不日即將頒布。后者由英國負責起草,鑒于中國具有多種鋁合金表面處理膜的工業實踐基礎,已經在2012年ISO德國柏林會議提出中國標準的草案,受到會議的重視和好評[7,8]。另外還有2項ISO研究報告正在研究和討論核實之中,它們是ISO/TR 16689:1993“在人造光與污染氣體下著色陽極氧化膜耐候性的快速試驗”以及ISO/TR 11728:2012代替磷鉻酸封孔質量試驗的研究-相關性評定,前者系修訂標準,后者為新制定標準,頒布以后可以替代ISO 3210:2010(1983)。

為了讀者方便查閱,下面列出鋁陽極氧化膜性能檢測國際標準的相關信息(包括國際標準號,頒布年份(括號內為舊版標準年分)及標準名稱)。

(1)ISO 2085:2010(1976)鋁及鋁合金陽極氧化-薄膜連續性測定-硫酸銅法

(2)ISO 2106:2011(1982)鋁及鋁合金陽極氧化-單位面積陽極氧化膜質量測定-重量法

(3)ISO 2128:2010(1976)鋁及鋁合金陽極氧化-陽極氧化膜厚度測定-分光束顯微鏡無損檢測

(4)ISO 2135:2010(1987)鋁及鋁合金陽極氧化-著色陽極氧化膜耐光性的人造光加速試驗

(5)ISO 2143:2010(1981)鋁及鋁合金陽極氧化- 陽極氧化膜封孔后吸附力降低的估計-酸處理后的染班試驗

(6)ISO 2376:2010(1972)鋁及鋁合金陽極氧化-擊穿電壓測量評定絕緣性

(7)ISO 2931:2010(1981)鋁及鋁合金陽極氧化-阻抗或導納法評定陽極氧化膜的封孔質量

(8)ISO 3210:2010(1983)鋁及鋁合金陽極氧化-磷鉻酸溶液浸漬后的質量損失評定陽極氧化膜的封孔質量

(9)ISO 3211:2010(1983)鋁及鋁合金陽極氧化-變形試驗評定陽極氧化膜的抗開裂性

(10)ISO 6581:2010(1980)鋁及鋁合金陽極氧化-著色陽極氧化膜耐紫外光和熱的相對耐久性測定

(11)ISO 6719:2010(1986)鋁及鋁合金陽極氧化-積分球儀測定鋁表面的反射特性

(12)ISO 7583:1986 鋁及鋁合金陽極氧化-詞匯

(13)ISO 7599:2010(1983)鋁及鋁合金陽極氧化-鋁陽極氧化膜總規范

(14)ISO 7668: 2010(1986)鋁及鋁合金陽極氧化-在20度,45度,60度和85度角度下測量鏡面反射性和鏡面光澤度

(15)ISO 7759:2010(1983) 鋁及鋁合金陽極氧化-角度儀或遮光角度儀測量鋁的反射特性

(16)ISO/TR8125:1984鋁及鋁合金陽極氧化-著色陽極氧化膜的顏色和色差的測定

(17)ISO 8251:2011(1987)鋁及鋁合金陽極氧化-陽極氧化膜的耐磨性測量

(該標準已納入摩擦輪,噴磨和落砂三項耐磨耗性試驗)

(18)ISO 8993:2010(1989) 鋁及鋁合金陽極氧化-評定點腐蝕的定級系統-圖表法

(19)ISO 8994:2011(1989) 鋁及鋁合金陽極氧化-評定點腐蝕的定級系統-柵格法

(20)ISO 10074:2010(1994)鋁及鋁合金陽極氧化-鋁及鋁合金硬質陽極氧化膜規范

(21)ISO 10215:2010(1992) 鋁及鋁合金陽極氧化-陽極氧化膜圖像清晰度目視測定-調標法

(22)ISO 10216:2010(1992) 鋁及鋁合金陽極氧化-陽極氧化膜圖像清晰度儀器測定-儀器法

(23)ISO/TR 16689:1993鋁及鋁合金陽極氧化-在人造光與污染氣體下著色陽極氧化膜耐候性的快速試驗

(24)ISO/TR 11728:2012鋁及鋁合金陽極氧化-代替磷鉻酸試驗的研究-相關性評定

下面就國際標準中幾個比較關注的問題進行說明,它們是(1)陽極氧化電泳涂漆復合膜;(2)封孔質量檢測的無鉻試驗方法;(3)耐堿性的電化學測試技術及其應用;(4)耐磨性測試方法。在技術介紹和說明中,作者發表的評述只是作者的看法,謹供大家參考并希望提出意見以臻完善。

2 ISO已經接受鋁及鋁合金陽極氧化電泳涂漆復合膜國際標準通過長達6年的工作,中日兩國共同申請的鋁及鋁合金陽極氧化電泳涂漆復合膜總規范,基本獲得ISO通過并即將頒布。在某種意義上可以認為建筑用鋁合金電泳涂漆復合膜得到了國際確認,由于目前歐洲較少采用陽極氧化電泳涂漆復合膜,因此該標準將為復合膜在歐洲乃至全世界的推廣使用奠定了基礎。

從我國對于鋁合金各種表面處理膜的性能試驗結果,數據有力表明復合膜的綜合性能比較理想,其現場服役壽命也得到肯定和好評。相對于靜電噴涂涂層而言,陽極氧化膜上的電泳涂漆膜的厚度均勻,而且可以按照膜厚要求精確控制。此外由于受到電屏蔽的影響較小,有機聚合物膜可以均勻涂布在整個陽極氧化膜的表面之上。美國的一項研究甚至認為,陽極氧化電泳涂漆復合膜使用性能可以與氟碳噴涂膜比美。但是目前電泳涂漆膜大部分是光亮的透明膜,通過光亮透明電泳涂漆膜可能放大原表面的瑕疵,因此復合膜對于鋁合金基體(尤其是基體的表面狀態)的要求明顯提高。從環境的角度分析,電泳涂漆處理回避了靜電噴涂前化學轉化處理中的六價鉻污染的困擾,更避免了靜電液相噴涂工藝中揮發性有機溶劑對大氣的嚴重污染。為此可以預見,隨著鋁合金表面膜層性能要求的提高和環境保護法規的提升,以及復合膜新國際標準的頒布,鋁合金陽極氧化電泳涂漆復合膜的建筑用途和市場規模將會擴大。

國際標準復合膜總規范與以往中國和日本復合膜的標準比較,有以下幾個特點值得注意:

(1)國際標準對于復合膜分級沒有按照以往膜厚而是按照性能水平分類,這體現了在保證使用性能要求前提下節能節材的思路。例如按照耐鹽霧腐蝕性CASS試驗120h(或AASS1500),120h(或AASS1500),72h(或AASS1000)及24h耐腐蝕指數達到RN9.5分成4級。或者按照氙燈照射耐候性試驗4000h,2000h,1000h和350h的保光率達到75%以上并且沒有粉化和顯著色差,將復合膜分類為4級。這種分類方法明顯有別于以往的日本工業標準和我國國家標準的以膜厚作為分級的原則。

(2) 國際標準已經推薦聯合腐蝕的耐久性,補充原有的單項耐腐蝕試驗或耐候試驗的結果,可以較準確而快速地判斷試驗結果和使用效果,并且可以作為復合膜分級的的基礎。其具體試驗過程推薦為UV(熒光紫外)試驗/AASS(乙酸鹽霧)試驗(即240h/1500h,240h/1500h,240h/1000h),或者UV試驗+CASS試驗(即240h/120h,240h/120h,240h/72h),按照括號內試驗程序達到耐腐蝕指數為RN9.0以上,將復合膜分類為3級。上述三種試驗結果的分級都基于性能分類而沒有按照傳統的膜厚分類,這是值得注意的動向。

(3)國際標準對于復合膜中的陽極氧化膜厚度規定為5 μm(局部膜厚不得低于80%)以上,此厚度明顯低于我國標準規定的10μm和日本原標準規定的9μm的要求。據說日本已經采取新規定(未經企業調查核實),而我國目前并未跟進。

(4)國際標準規定噴磨試驗和落砂試驗(以往落砂試驗只在日本工業標準中推薦,國際標準沒有落砂試驗方法)的結果均作為復合膜耐磨耗性能的依據,即新國際標準采納并認可了落砂試驗方法。兩種實驗方法的驗收指標見下表所示。

|

試驗方法 |

落砂試驗/s |

噴磨試驗/s |

|

驗收指標 |

620 或更長時間 |

35 或更長時間 |

(5)國際標準明確規定附著性需要考查常溫劃格附著性和沸水浸漬后的外觀和劃格試驗附著性,其驗收指標見下表所示。沸水附著性是在沸水試驗后再劃格檢查,也有標準先劃格再進行沸水浸漬,兩種檢驗方法尚有不同的評價。

|

劃格試驗 |

沸水浸漬后的劃格試驗 |

|

|

附著性 |

外觀 |

附著性 |

|

25/25 |

有效面上沒有起皺、裂紋及明顯的顏色變化 |

25/25 |

(6)國際標準的加速耐候性明確規定以氙燈照射或碳弧燈照射耐候性試驗作為試驗方法,經過規定時間試驗后表面不得有明顯的顏色變化和粉化發生,光澤保持率應達到75%以上。鑒于較多國家選擇氙燈照射,中方曾經建議以氙燈照射作為仲裁方法,但是最終稿上并未體現。

3 新的封孔質量無鉻檢測試驗方法通過試驗研究已經有一些結論。盡管目前還不完善,鑒于環境考慮無鉻試驗替代磷鉻酸試驗的方向已經確立

眾所周知,磷鉻酸的封孔質量試驗中存在六價鉻的污染,鑒于國際上對于六價鉻的控制更為嚴格,ISO考慮替代磷鉻酸試驗的新的封孔質量無鉻試驗方法。ISO已經提出替代磷鉻酸封孔試驗測量各種無鉻封孔質量試驗,并比較了試驗結果。無鉻封孔質量試驗包括SA方法(硫酸試驗),導納方法,染斑法,還包括已被廢止的ISO 2932的AASA方法(乙酸-乙酸鈉試驗)。2012年柏林會議Qualanod提出磷酸法代替磷鉻酸法檢驗封孔質量可能比較現實可行,日本試圖通過電位法測量耐堿性來評定陽極氧化膜的封孔質量,但是目前還缺少多方面試驗數據的支撐。本文根據會議先后提供的報告,分兩部分敘述替代試驗的結果,3-1對比無鉻SA法和AASA法與CPA法對于不同封孔工藝的檢測結果,請見下表所示。3-2敘述磷酸試驗的檢測結果,電位法耐堿試驗將在本文4中說明。

3-1 AASA法和SA法與CPA法對不同封孔工藝的檢測結果

|

熱封孔 |

鎳基冷封孔 |

鎳基中溫封孔 |

無鎳中溫封孔 |

|

|

CPA法 |

封孔好壞之間的差別比較明顯 容易實現30mg/dm2 ·建議封孔時間選在失重約10-15 mg/dm2范圍 |

封孔時間與封孔好壞之間的差別不明顯 失重與溫度關系明顯,容易實現30mg/dm2 pH與封孔好壞無明顯不同 ·建議封孔時間選在失重約10 mg/dm2范圍 |

失重與封孔時間不同比較明顯 生產線試樣的失重約為100 mg/dm2 ·建議封孔時間選在失重約50 mg/dm2范圍 |

封孔時間1min/?m與3 min/?m之間失重差別顯著 ·建議封孔時間選在失重約5 mg/dm2范圍 |

|

AASA法 |

封孔時間1-3 min/?m之間失重差別小 容易實現20mg/dm2(即使染斑1級) ·建議封孔時間在失重約為5 mg/dm2范圍 |

類似CPA法的結果 封孔好壞的封孔時間差別不太明顯,失重低(約10 mg/dm2) 失重與封孔溫度關系差別明顯(容易實現20mg/dm2) 封孔好壞實驗范圍內的pH無明顯差別 ·建議封孔時間在失重約為10 mg/dm2范圍 |

增重而不是失重 |

增重而不是失重 |

|

SA法 |

封孔好壞(如時間1與3 min/?m)的失重差別大 ·建議封孔時間選在失重約15-20 mg/dm2范圍 |

封孔好壞的時間差別不太明顯 封孔好壞與溫度變化不明顯 封孔好壞與實驗范圍的pH變化無明顯差別 ·建議封孔時間在失重約為30-40 mg/dm2范圍 |

腐蝕過于嚴重,陽極氧化膜完全去除 |

封孔時間1-3 min/?m之間失重差別顯著 ·建議封孔時間在失重約為100mg/dm2范圍(即顯著高于熱封孔和冷封孔) |

從上表實驗結果分析,雖然還沒有得到一種方法可以全面代替磷鉻酸試驗,但是對待不同封孔工藝方法,也許只能分別采用不同的替代試驗方法比較合理,ISO/WD TR 16689根據實驗數據得出以下結論:

(1)在上述三種封孔質量試驗方法的結果對比中,乙酸-乙酸鈉(AASA)法和硫酸(SA)法,都不適合全面替代磷鉻酸試驗(CPA),因為三種封孔質量試驗對于不同封孔工藝的反響非常不同。(2)即便是CPA試驗,試驗的反響也隨封孔工藝而異。當采取熱封孔和鎳基冷封孔時,試驗結果表明相當容易達到指標(30 mg/dm2),鎳基中溫封孔的生產線試樣的檢測結果顯著大于100 mg/dm2(此結果可能與我國的實踐有出入)。而對于無鎳中溫封孔,CPA試驗不適于檢驗,因為試驗結果很低或只需要很短的封孔時間。

(3)在熱封孔或無鎳中溫封孔時,SA試驗可能替代CPA試驗,但是驗收指標可能隨封孔方法而變化,不能硬性規定為30 mg/dm2。

(4)AASA試驗在檢測鎳基冷封孔中可以替代CPA試驗。

(5)對于鎳基中溫封孔,沒有一個試驗可以代替CPA試驗。

以上都是從耐腐蝕性角度反映封孔陽極氧化膜質量的試驗方法。從封孔陽極氧化膜抗污染性和阻抗值層面分析,對于上述所有封孔工藝,導納試驗都可以區分封孔結果(含熱封孔,冷封孔,含鎳中溫封孔和無鎳中溫封孔)的好壞,即便對于兩種中溫封孔(含鎳或無鎳)工藝,可能只需要修正合格指標。筆者認為,導納試驗和染斑試驗仍然是可行的試驗方法,但是導納試驗在我國雖有標準,但是很少使用。而染斑試驗雖然也可以判斷封孔質量,但是缺少嚴格的定量數據。為此,在新的替代方法確立之前,目前CPA仍然是重要的而且是仲裁試驗方法。

3-2 PA法(磷酸)的結果

磷鉻酸試驗溶液中磷酸是腐蝕成分,而鉻酸起到延緩腐蝕的作用。PA試驗與CPA試驗比較,就是缺少了緩蝕劑鉻酸,其余條件完全相同。試驗程序按照ISO 3210方法2進行,只是溶液成分有變化,詳見下表所示。可以預見,此試驗方法應該直接影響腐蝕速度,PA試驗的結果顯然會大于CPA試驗。

|

方法 |

試驗溶液 |

溶液成分 |

溫度/℃ |

時間/min |

|

CPA(按ISO3210) |

磷鉻酸 |

35mlPA+20gCA/L |

38 |

15 |

|

PA |

磷酸 |

35mlPA/L |

38 |

15 |

Qualanod發表了葡萄牙學者對于替代磷鉻酸封孔質量試驗的詳盡的研究報告。從各種封孔工藝的PA與CPA的試驗結果的對比認為,PA法最有希望替代CPA法,成為無鉻封孔質量試驗的有效方法。上述看法已經與英國同行進行試驗室交流,并與Robin先生取得相同的意見。試驗報告還指出從試驗失重數據的平均值分析,PA試驗的質量損失30mg/dm2大約相應于CPA試驗的25mg/dm2,為此可以考慮在PA法封孔質量試驗中維持驗收指標為質量損失30mg/dm2。筆者認為,鑒于鉻酸對鋁金屬和氧化膜的緩蝕作用的差異,因此需要進一步考慮試樣表面的氧化膜所占的比例對于數據對比的影響,這在考查中空型材封孔質量時具有很明顯的實際意義。

4 耐堿性的電化學測試技術及其應用

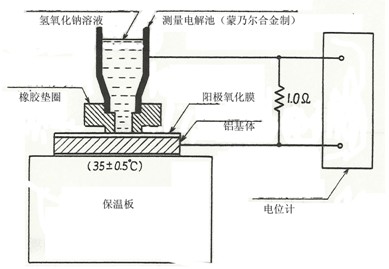

眾所周知,鋁陽極氧化膜是不耐堿腐蝕的,因此耐堿性試驗通常不作為常規的耐腐蝕性檢驗項目,以往國際標準也沒有此項指標[1p.113]。從日本工業標準JIS H 8681-1的耐堿性試驗,包括滴堿試驗和電位差測量試驗兩種方法。滴堿試驗是日本標準推薦的最常用的檢驗方法,但在此次ISO會議上,日本建議只采用電位測量法評定耐堿性,似有棄用滴堿法的意味。并用耐堿性實驗數據引向封孔質量,表明似乎可以評判陽極氧化膜的封孔質量,考慮作為無鉻封孔質量試驗方法的一種替代方法。下圖是電位差測量法檢測耐堿性試驗的裝置簡圖,試驗溶液建議為40g/L 或100g/L的NaOH。本文不考慮就試驗裝置和試驗程序進行詳細說明,建議讀者參考有關書籍及標準。

日本的研究重點不僅考察其耐堿的腐蝕性,希望還可以反映封孔質量,為此提供了陽極氧化膜厚度與耐堿性的關系,不同封孔工藝條件與耐堿性關系等試驗結果。實驗證明電位試驗法容易操作,確定終點明確,很快可以得到試驗結果,數據重復性好并且不引起環境問題,比滴堿試驗法具有明顯優點。日本研究認為有希望作為無鉻試驗方法評價鋁陽極氧化膜的性能,如耐腐蝕性能和封孔質量。當然就目前的試驗結果還不能明確建立評定封孔質量的標準,日本正在進行各種封孔條件和陽極氧化膜級別的電位法測定耐堿性的比較和評定,耐堿性與常用封孔質量試驗方法相關性的考查,并且進一步改進電位試驗法的裝置。爭取在明年提出新的電位法測量陽極氧化膜耐堿性標準的國際標準方案。

5 耐磨耗性測試方法[6]

按照國際標準鋁陽極氧化膜的耐磨耗性試驗方法現有落砂試驗,噴磨試驗和和輪式磨損試驗(磨擦輪)三種方法(以前落砂試驗沒有國際標準,最新頒布的國際標準ISO 8251:2011已經包括上述三種方法)。有些歐美國家還使用旋轉磨耗試驗方法測定陽極氧化膜的耐磨耗性,即所謂的Taber試驗(我國也稱泰氏試驗),這實際上也是一種平面磨耗試驗方法。

ISO柏林會議引進了Clack試驗的介紹,這是M.Clack在1985年首次發表的簡單的檢驗方法(“A simple abrasion test for control of quality of anodic film on aluminium alloys”,Trans.Institute metal Finishing, 62,70-73(1985)),請參見下圖。英國陽極氧化協會在1989年已經采用Clack方法作為標準,即BS 6161-18。此后英國標準BS 3987:1991,QUALANOD和AAMA 611-98都先后采用Clack試驗方法。此試驗方法我們不妨稱之為手磨試驗方法,試驗操作非常簡單,比較適合于企業質量控制之用。對于硫酸陽極氧化膜而言,可采用玻璃磨擦紙按照下圖手動摩擦陽極氧化膜,如果磨擦紙上留下白色痕跡,表明陽極氧化膜的耐磨性不如玻璃。為此首先涉及到磨擦紙的標準化及其制作的規范化,其次雖然操作并不復雜,而實際評定也可能不那末簡單。鑒于試驗方法容易操作,也不需要添置儀器設備,我國企業不妨試行。目前我國標準還沒有采用此方法,有關讀者可以參閱上述有關資料和相關標準。筆者認為此方法操作簡單方便,但是結果缺乏定量依據,對于明確判別可能發生爭議,當然作為企業的質量控制試驗應該沒有問題的。